Contents

感想と解説(ネタバレ有)

密室殺人を扱っているのに、重すぎず暗すぎず、テンポの良さと洒落たユーモアでぐいぐい引っ張っていく。その“軽やかさ”がとても心地よかったです。

予想を裏切るようなストーリーテリングも印象的。犯人探しよりも、その過程にある駆け引きや選択が描かれることで、謎解き以上の面白さが生まれていました。

ビジュアルに潜むメッセージ

見せ方にも工夫が詰まっています。なかでも目を引くのが、円形に飾られたナイフのオブジェ。「Knives Out(ナイフを突き出せ)」というタイトル自体が攻撃や敵意を表す英語表現で、その“敵意”がいつ、誰に向くのかを視覚的に表現しています。

ナイフの円がブランの背後に来る構図などは、「敵意の中心」や「真相に迫る者に集中する疑念」を暗示してるようにも感じました。また、ブランが語る「ドーナツの穴」の比喩とも重なっていて、事件の核心(穴)を埋める推理の象徴にもなっています。

ほかにも、マルタが盗み聞きする場面のガラス戸にドクロが描かれていたり、彼女が屋敷に侵入するときに通る2階の隠し窓には《非難を逃れて》というタイトルのだまし絵があったり。

屋敷にある小物ひとつひとつが登場人物の心理や関係性を視覚的に表していて、「見て楽しめる」伏線が随所にありました。

ハーランとマルタの選択

嘘と秘密だらけの人間関係の中で、ハーランと看護師のマルタは揺るぎない信頼関係で結ばれています。

血縁ではないマルタに、すべての遺産を託すと言うハーラン。彼の選択には、自分の死を“教育的なメッセージ”として使うという意図が込められていたように思います。

家族には依存から脱却して自立することを願い、マルタにはその誠実さを守る力を与えたかった。

彼は、罪に問われるかもしれないマルタのために、自分の死を「自殺」に偽装するという覚悟を決める。正しさよりも、大切な人の人生を優先したのです。

マルタはその遺産を手にしたことで、豪邸のバルコニーから家族を見下ろす立場になる。「MY HOUSE, MY RULES, MY COFFEE」のマグカップを手にしている姿は、ハーランの選択が彼女に“新しい力”を託したことをはっきり示しています。

家の中に潜む社会構造

スロンビー家の豪邸には、現代社会のゆがみが詰まっています。財産や権力を持っている人と、そうでない人の差がはっきり見えて、そこには少し皮肉めいた毒も感じられます。

看護師のマルタは移民の家系に生まれ、母親は不法滞在者として暮らしています。ハーランの家族は彼女のことを「家族同然だ」と言うけれど、実際には彼女の出身国すら曖昧にしか覚えていない。本当の意味での関心はなく、表面的なつき合いにすぎないのです。

ところが、マルタが遺産を受け継ぐとわかった途端、家族の態度は一変します。“移民に親切にする自分たち”というポーズが、実は権力や財産の上に成り立っていたことがわかります。そして彼女がその構造を壊そうとすると、急に敵意をむき出しにします。

さらに面白いのは、スロンビー家の屋敷がもともとパキスタン人から買ったものだという設定。裕福な人たちが“よそ者”から手に入れた家に住みながら、その中でまた別の“よそ者”を見下している。なんとも皮肉の効いた構図です。

登場人物の倫理的ジレンマ

この物語の登場人物は、それぞれが「何を優先するか」で立場がくっきり分かれていきます。

マルタは誠実であろうとする人。“嘘をつくと吐いてしまう”というユニークな設定は、物語の中で重要な意味を持ちます。正直でいることが、結果的に彼女自身を守ってくれるのです。

一方で、周りの人たちは言葉巧みに嘘をついて、自分の立場を守ろうとします。ランサムの手口はその典型です。薬をすり替えて祖父を殺し、その罪をマルタになすりつけようとする冷酷な計画は、まさに“自分を守るための嘘”でした。そして彼は、マルタが移民であることを理由に、自分が優位に立てると信じていたのです。でもその思惑は裏切られます。

逆に周囲の人たちは、言葉巧みに嘘をついて立場を守ろうとする。ランサムの手口はその最たるもの。薬をすり替えて祖父を殺し、マルタに罪をなすりつけるという冷酷な計画は、“自分を守るための嘘”でした。そして彼は、マルタが移民であることを理由に、優位に立てると信じていた。でもその思惑は外れる。

“正しいことを選べるかどうか”がそれぞれのキャラクターに試されていて、観る側も自然とその選択に向き合わされていく。そこが、この作品の奥行きを作っている気がします。

ブノワ・ブランという探偵像

名探偵ブノワ・ブランは、“謎解き役”というより、物語の中でいちばん人間らしい目線を持った存在として描かれていました。

南部訛りの語り口や「ドーナツの穴」理論など(ポアロのフランス語訛りや独特な語り口へのオマージュ)、一見するとユーモラスでとぼけた探偵にも見えますが、しっかりとした洞察力があって、嘘やごまかしに惑わされずに核心を突いてくる。

「あなたがしたことは一見ピッタリと穴にあてはまる。穴を埋める丸いドーナツだ。だが目を凝らすと、そのドーナツにも穴があるのが見えてきます。ただの丸じゃない。穴開きドーナツなんですよ。我々のドーナツは未完成だ」

彼はマルタの誠実さを見抜き、信じようとします。その判断は論理だけじゃなく、人を見ているからこそ可能だったこと。ブランは、観客の気持ちを代弁してくれる語り手でもあるのです。

“本物”と“偽物”

本作には、「本物と偽物」というテーマが流れています。これは犯人を見抜くためのヒントにもなっているし、登場人物たちの関係性や価値観にも深く関わっています。

象徴的なのが、ランサムがマルタを刺そうとする場面。彼が手に取ったナイフは刃が引っ込む“偽物”で、彼女を傷つけることはできませんでした。

これはハーランの「ランサムは小道具と本物の刃の区別がつかない」というセリフが伏線になっています。ランサムは巧みに人を操るけれど、誠実さや信頼といった“目に見えない本物”を理解できない人間なのだと。

「ランサムは昔の私によく似てる。自信家で愚かでなんというか甘ちゃんだ。人生をゲームとみなし後先を考えない。区別がつかないんだ。芝居の小道具と本物の刃のな」

ナイフだけじゃなく、家族の絆や優しげな言葉、マルタへの態度など、いろんなものが“偽物”だったんだなと感じます。表面的には美しくても、内側に“本物”を持たない人たちが、つぎつぎとあらわになっていく。

一方のマルタは、どんな状況でも誠実さを貫きました。正直でいることが、最終的に彼女自身を救う。この世界観は一つの理想像でもあり、同時に観る人へ「あなたならどうする?」と問いかけているように感じられます。

▼シリーズ第2作はこちら

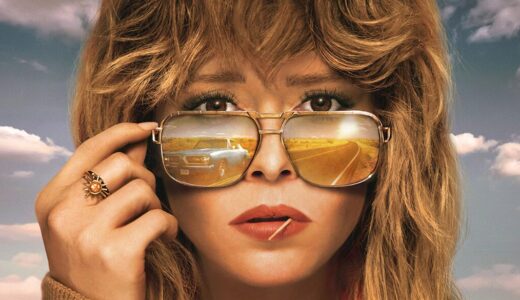

Netflix映画「ナイブズ・アウト:グラス・オニオン」が描く透明なウソと見えない真実

Netflix映画「ナイブズ・アウト:グラス・オニオン」が描く透明なウソと見えない真実 そのほかの記事