映画「ねじれた家」のあらすじと感想です。

アガサ・クリスティ自身が『無実はさいなむ』とともに、もっとも満足している作品としてあげていた『ねじれた家』の初映画化作品。

大ヒットドラマ「ダウントン・アビー」の企画・脚本を手掛けたジュリアン・フェロウズが脚本を担当。主演は「天才作家の妻-40年目の真実-」でアカデミー賞にノミネートされたグレン・クローズ。

大富豪の死、莫大な遺産、豪邸に住む大家族、美男美女……と、ミステリ好きのツボをおさえた設定のもと、王道の謎解き展開が繰り広げられます。

原作を先に読んだので、見事に再現された美しい豪邸と美術品の数々にうっとり。衝撃的なラストシーンは見応えがありました。

作品概要

- 製作国:イギリス/アメリカ

- 上映時間:115分

- 公開日:2017年11月21日(英)/2017年12月17日(米)/2019年4月19日(日)

- 原題:Crooked House

- 原作:アガサ・クリスティ『ねじれた家』

- 脚本:ジュリアン・フェロウズ

- 監督:ジル・パケ=ブレネール

予告動画

原作について

この映画の原作は、アガサ・クリスティが1949年に発表した長編小説『ねじれた家』です。

タイトルはマザー・グースの童謡 “There was a crooked man”(ねじれた男がおりました)の歌詞“in a little crooked house”から。

原作についてはこちら↓の記事に詳しくまとめています。

原作「ねじれた家」ネタバレ解説|愛憎渦巻く家族の人間模様

原作「ねじれた家」ネタバレ解説|愛憎渦巻く家族の人間模様

登場人物(キャスト)

チャールズ・ヘイワード(マックス・アイアンズ)

私立探偵。外交官時代にカイロでソフィアと恋愛関係に陥るも一方的に別れを告げられた。ソフィアから祖父の死を調べてほしいと依頼を受け、家族を調査する。亡き父親はロンドン警視庁の伝説的な警視監。

ソフィア・デ・ハヴィランド(ステファニー・マティーニ)

大富豪アリスティド・レオニデスの孫娘。家族とともに豪邸に住んでいる。気丈で才能に溢れ、祖父に愛されていた。祖父の死を他殺と疑い、元恋人チャールズに捜査を依頼する。

タヴァナー主任警部(テレンス・スタンプ)

チャールズの亡き父の同僚で親友。捜査が始まる前にチャールズをレオニデス邸に送り込み、事件に関する情報を共有する。

イーディス・デ・ハヴィランド(グレン・クローズ)

レオニデス氏の先妻の姉。妹の看病のため屋敷に滞在し、妹亡き後は子供たちを育てるために残った。ショットガンでモグラ退治をする豪快な老婦人。

ブレンダ・レオニデス(クリスティーナ・ヘンドリックス)

レオニデス氏の後妻。元ダンサー。レオニデス氏が経営するラスベガスのカジノで出会った。家族全員に嫌われ、除け者にされている。

フィリップ・レオニデス(ジュリアン・サンズ)

レオニデス氏の長男。ソフィアの父。10年前ポーカーの借金を払ってもらう代わりにレオニデス氏と同居する契約を交わした。働かずに書斎に籠もって芸術や文学の世界に浸っている。

マグダ・レオニデス(ジリアン・アンダーソン)

フィリップの妻。ソフィアの母。舞台女優。フィリップが脚本を書いた主演映画を実現させようとアリスティドに出資を頼んでいた。

ユースタス・レオニデス(プレストン・ナイマン)

ソフィアの弟。足が不自由。反権力主義に傾倒し、ロック音楽に夢中。いじめを懸念したレオニデス氏の意向で自宅学習をしているが、本人は嫌がっている。

ジョセフィン・レオニデス(オナー・ニーフシー)

ソフィアの妹。探偵小説の愛読者。探偵に憧れ、家族の会話を盗み聞きしては秘密のノートに書き込んでいる。家の中で自分が一番賢いと思っている。

ロジャー・レオニデス(クリスチャン・マッケイ)

レオニデス氏の次男。父の会社だったケータリング社を譲り受けるも倒産寸前に追い込まれ、父に援助を頼んでいた。

クレメンシー・レオニデス(アマンダ・アビントン)

ロジャーの妻。大手化粧品メーカーの研究員。植物の毒性について調べている。

ローレンス・ブラウン(ジョン・ヘファーマン)

家庭教師。レオニデス氏が回想録を書くのを手伝っていた。後妻のブレンダと密通していると噂されている。

ナニー(ジェニー・ギャロウェイ)

使用人兼乳母。子供たちが手を離れてしまったことを淋しがっている。いつもジョセフィンに説教してうるさがられている。

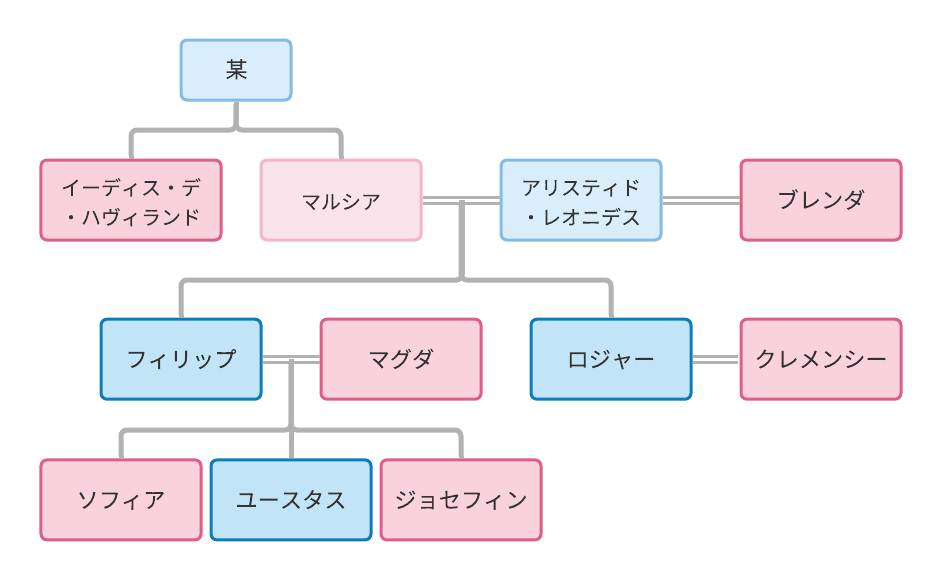

家系図

あらすじ

外交官をやめて私立探偵事務所を立ち上げたチャールズのもとに、かつてエジプト・カイロで恋愛関係にあったソフィアが訪ねてくる。彼女は心臓発作で亡くなった祖父アリスティド・レオニデスの死の真相を暴いてほしいと、チャールズに捜査を依頼する。

ギリシャ出身のレオニデスは無一文でイギリスに渡り、一代で財を築いた世紀の大富豪だった。チャールズはカイロで一方的に別れを告げたソフィアの身勝手な行動を許せず、一旦は依頼を断るものの、経済的理由から引き受けることを決める。

チャールズはロンドン警視庁を訪ね、亡き父の同僚だったタヴァナー主任警部に事件の捜査状況を聞く。レオニデス氏の死因は薬物と判明。遺体からはエゼリンが検出されたという。

エゼリンは本来緑内障の点眼薬に使われるが、血管内に注入すると心臓発作を引き起こす可能性があった。糖尿病だったレオニデス氏は日常的にインスリンを注射しており、何者かが故意に薬物をすり替えた可能性も考えられた。

警察やマスコミが押しかける前に事件の全貌を掴もうと、チャールズはレオニデス一族が住む豪邸を訪ね、家族から話を聞いていく。

豪邸にはレオニデス氏の先妻の姉イーディスをはじめ、若き後妻ブレンダ、長男フィリップとマグダ夫妻(ソフィアの両親)、次男ロジャーとクレメンシー夫妻、ソフィアの弟ユースタス、妹ジョセフィン、家庭教師のローレンス、乳母兼使用人のナニーが一緒に暮らしていた。

生前に家族全員が内容を聞かされていたレオニデス氏の遺言書は、署名がなく無効であることが判明する。その場合、遺産のすべてを手にするのはブレンダだった。

ところがレオニデス氏が友人に委任していた正式な遺言書が見つかり、遺産の大半はソフィアが相続することが明らかになる。ソフィアは以前からそのことを知っていた。チャールズと別れて帰国したのも、祖父から帝王学を学ぶためだった。

何者かが庭のツリーハウスの縄ばしごに細工をし、ジョセフィンが落下して病院へ運ばれる。ジョセフィンはブレンダとローレンスがやりとりしたラブレターを隠し持っていた。

タヴァナー警部はブレンダとローレンスを逮捕し、事件は解決したと思われた。だが使用人のナニーが毒入りのココアを飲んで亡くなり、屋敷内は再び騒然となる。

チャールズはジョセフィンが犯人を知っていると確信し、問い詰めて聞き出そうとするが、イーディスはジョセフィンを車に乗せて屋敷の外へ連れ出してしまう。

ココアに入っていた毒がモグラ退治に使われるシアン化物だとわかり、イーディスを犯人と疑ったチャールズは、ソフィアとともに車でイーディスを追う。

イーディスは犯行を自白する手紙を残していたが、彼女が隠し持っていたジョセフィンのノートには、「おじいさまを殺した」と書かれていた。

レオニデス氏に「優雅じゃない」という理由でバレエをやめさせられたことを恨んでの犯行だった。ブレンダの手紙もジョセフィンが字を真似て書いたものだった。

ツリーハウスの縄ばしごを自分で切ってわざと落ち、犯行を気づかれそうになったナニーを殺したことも書かれていた。

イーディスはノートを見てジョセフィンが犯人だと気づき、病気で余命わずかな自分が罪を被って一族を守る決意をしたのだった。

イーディスが運転する車はジョセフィンを乗せたまま採石場へ向かい、チャールズとソフィアの目の前で崖から落ちて炎上する。

泣き崩れるソフィアを、チャールズは「君のせいじゃない」と言って抱き締める。

感想(ネタバレ有)

ほぼ原作通り…でも不気味さが欲しかった

ストーリーも犯人も結末も、ほぼ原作どおりの内容でした。中盤はこれといった事件が何も起きず、怪しい家族の聞き取り調査だけが延々と続くところも同じ。

わたしは原作を先に読んで内容を知っていたので、どんなふうに映像化されているのか楽しみでしたが、原作を読んでいないと物足りなく感じる人が多いかもしれません。

人物の描き方もあっさりしていて、〝ねじれた人々〟というより〝意地悪な人々〟という感じでした。

たとえばソフィアの母マグダは、原作では異常なほど演劇を愛する(取り憑かれたといってもいい)エキセントリックな女性で、日常生活でも常に演技をしています。

レオニデス家の兄弟は映画とは逆で、原作ではロジャーが長男でフィリップが次男。レオニデス氏は長男のロジャーを寵愛し、フィリップは激しい嫉妬心を隠すように心を閉ざして本の世界に現実逃避しています。

きれいな映像で滑稽味にくるまれた映画の画面からは、彼らの異常性は伝わってこない。強調される性格の悪さはあくまで〝普通〟の範囲内で、どの人物もあんまり怖くない。

どうせならもっと不気味さを感じさせる演出にして、視覚的に怖がらせてもよかったんじゃないか、と個人的には思う。

原作とは異なるチャールズとソフィアの関係

チャールズとソフィアの関係は原作と大きく異なります。原作ではカイロで結婚の約束をして、イギリスで再会するという流れ。チャーリーが諜報活動をしていたり、ソフィアが一方的に別れを告げて帰国したりという設定はありません。

チャールズはソフィアと別れたあと外交官を辞め、私立探偵になっていますが、原作では外交官のままです。ソフィアに「祖父の事件が解決しないと結婚できない」と言われたため、父を頼って警察の捜査に介入します。

映画ではチャールズがひとりで捜査をしていましたが、原作ではタヴァナー警部の捜査に同行する形で参加しています。チャールズの父親も原作では生きていて、チャールズに助言を与える重要な役。

チャールズの父親を殺した犯人がまだ見つかっていない、という映画の設定は何だったんだろうか。何かの伏線かと思って楽しみにしていたけど、結局最後まで何もなかったよね。

映画はソフィアを容疑者のひとりにするために、チャールズとの関係を微妙なところに落とし込んだのが成功だったかなと思います(そのほうが面白かった)。

原作のチャールズは愛するソフィアを1ミリも疑わないので、容疑者候補からは外れているんですよね。

ここから先は犯人と結末のネタバレに触れています。ご注意ください。

映画では曖昧だった“残忍性”

この物語は「一族が持つ残忍性」が重要なポイントになっていて、もっとも強くその性質を受け継いでいたのがジョセフィンでした。

映画ではソフィアが最初のほうでちらっと口にしただけで、具体的に語られることがありませんでしたが、原作では繰り返し“残忍性”に触れられています。

グレン・クローズ演じるイーディスがショットガンでモグラを撃つシーンは象徴的だけど、怖いというよりも、どこか面白い描写になっています。原作にあるような、植物を踏みにじるシーンのほうが心理的には怖い。

とはいえ、ラストシーンで彼女が見せた決死の表情はさすがでした。モグラ撃ちのシーン同様、ここも原作には描かれていないオリジナルの場面。スリリングで見応えがありました。

アガサ・クリスティが書いた殺人者の病理

原作者のアガサ・クリスティは、無邪気な女の子を殺人犯にすることで「殺人者の病理」を描いたと思われますが、その部分が映画ではごっそり抜け落ちていたのがいちばん残念でした。

映画のジョセフィンは可愛らしい女の子でしたが、原作では誰もが認める「醜い子供」です。母親のマグダは兄姉に比べて容姿が劣っているジョセフィンを「とりかえっ子」(病院で別の子と取り換えられた)などと平気で呼んで笑っていました。

先祖から受け継いだ「残忍性」に加え、彼女の自己愛と優越意識を傷つけ刺激するような環境が、このような結果を引き起こす原因となったのです。

ただ、「精神病は遺伝する」という認識は過去のもので、現代では遺伝は原因のうちの1つに過ぎないと考えられています。そのような誤解を招く描写を避けたかったのかもしれません。

アガサ・クリスティの記事